Le système politique du monde après le « Point X »

L'analyse de la crise mondiale actuelle montre que les anciens paradigmes nous mènent à un point de non-retour. Et si nous préparions pour le monde futur une nouvelle idéologie plus viable ? C'est une tâche qui relève de la philosophie pratique et politique. Il ne s'agit pas de discussions abstraites, mais de la conception consciente des fondements éthiques et axiologiques sur lesquels une société pourrait renaître après une crise mondiale.

Partie I. Le diagnostic : Cinq tendances qui mènent le monde au « Point X »

L'état politique actuel du monde peut être caractérisé comme une période de transformation profonde et de grande turbulence. L'ère qui a suivi la fin de la guerre froide, avec ses règles relativement claires, est manifestement terminée. Nous sommes en train de former un nouvel ordre mondial, et ses contours ne sont pas encore clairs.

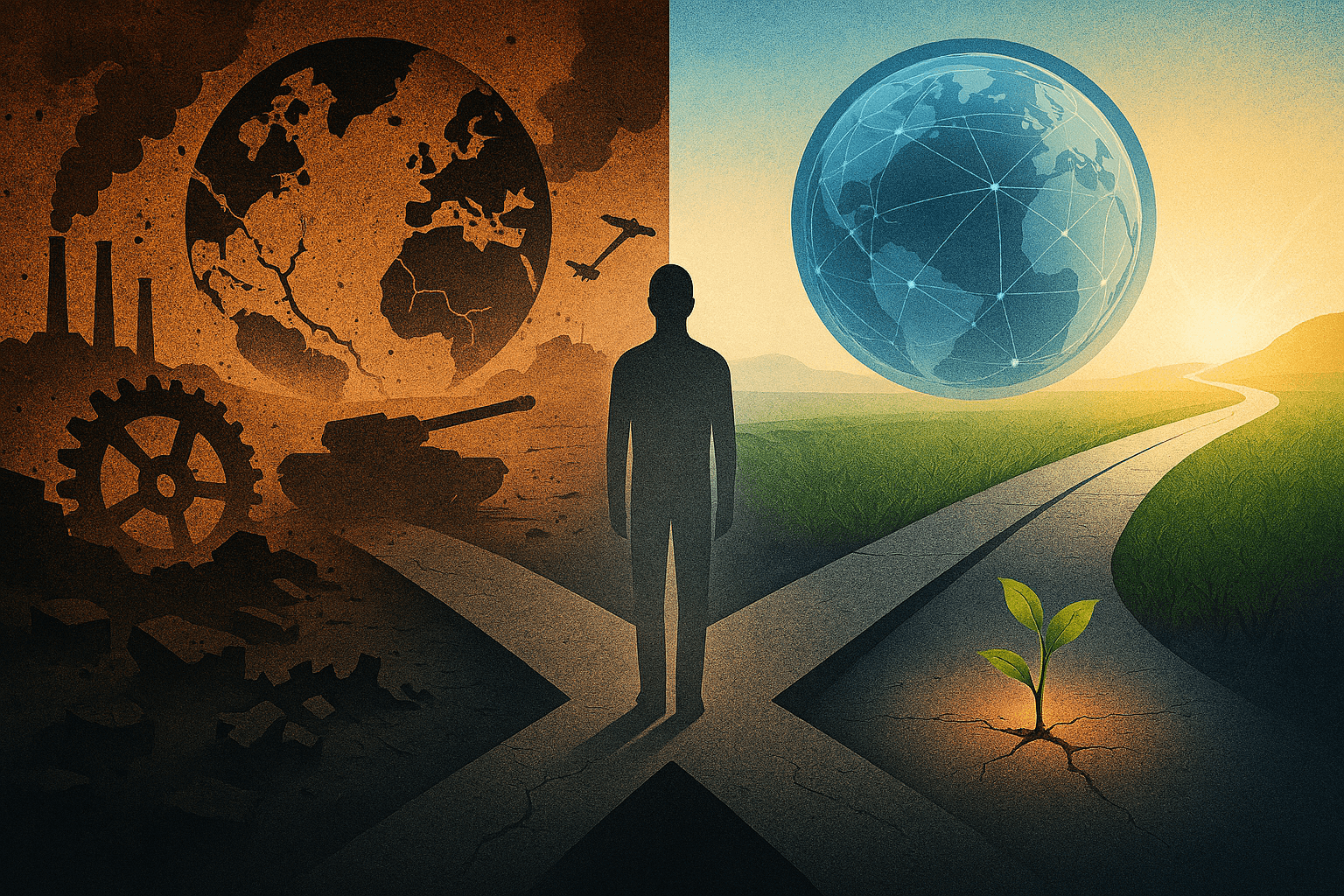

La convergence des tendances actuelles crée une image complexe et largement inédite d'un monde qui devient plus fragmenté, agressivement compétitif et imprévisible. L'ancien ordre s'effondre plus vite qu'un nouveau ne se crée. De plus, il est totalement incertain sur quels principes ce monde futur sera construit. Nous sommes à un point de bifurcation, où deux forces opposées luttent pour définir l'avenir : une « Barbarie » métaphorique — avec sa loi du plus fort et son rejet des systèmes complexes — et la « Civilisation » — aspirant à un niveau plus élevé de coopération et de conscience.

Examinons cinq vecteurs clés qui nous mènent à ce point critique.

- Le passage d'un monde unipolaire à un monde multipolaire. La domination inconditionnelle des États-Unis s'affaiblit, tandis que de nouveaux centres de pouvoir apparaissent sur la scène mondiale : la Chine en tant que superpuissance économique et technologique, une Russie plus affirmée et un « Sud global » en plein essor (Inde, Brésil, BRICS). Le monde devient plus compétitif, avec plusieurs « pôles » luttant pour les ressources et les sphères d'influence, formant un nouveau système bipolaire instable.

- L'érosion des institutions mondiales. Les institutions créées après la Seconde Guerre mondiale pour maintenir la paix sont en crise. Le Conseil de sécurité de l'ONU est souvent paralysé par le droit de veto, les règles de l'OMC sont ignorées au profit de guerres commerciales, et les normes du droit international cèdent le pas au « droit du plus fort ». Le monde devient moins prévisible.

- La confrontation idéologique et technologique. La mondialisation cède la place à la fragmentation. La confrontation entre les « démocraties » et les « autocraties » nominales, la lutte pour la domination des technologies clés (IA, 5G, semi-conducteurs) et la guerre de l'information sont devenues la nouvelle norme, créant le risque de normes technologiques incompatibles (le « splinternet »).

- La montée de la polarisation interne et du populisme. La politique étrangère de nombreux pays devient l'otage de leurs problèmes internes. De profondes divisions sociétales et la montée du nationalisme poussent les dirigeants à prendre des mesures risquées sur la scène internationale pour améliorer leur cote de popularité. Les décisions sont de plus en plus prises sous la pression d'intérêts à court terme.

- L'intensification des problèmes transfrontaliers. Dans le contexte de ces conflits, les problèmes qui exigent une coopération internationale maximale s'intensifient : changement climatique, risques de pandémie, crises migratoires. Un dangereux paradoxe émerge : le besoin de coopération atteint son apogée à un moment où la possibilité de celle-ci est minimale.

Ces tendances augmentent inévitablement le risque d'un conflit mondial. La plupart des analystes s'accordent à dire que la probabilité d'une guerre majeure impliquant les grandes puissances est aujourd'hui plus élevée qu'à aucun moment depuis la crise des missiles de Cuba. Le problème n'est pas l'inévitabilité, mais le fait que le système des relations internationales est devenu dangereusement fragile.

Partie II. Des garanties fragiles : pourquoi le bon sens n'arrêtera pas une guerre

Malgré les risques croissants, il existe de puissants facteurs de dissuasion : l'interdépendance économique, la rationalité des élites et, bien sûr, la dissuasion nucléaire. Cependant, l'histoire nous apprend que la logique, l'économie et le bon sens sont des barrières fragiles face à la volonté politique, à l'idéologie et aux émotions humaines.

Ces facteurs doivent être considérés non pas comme une garantie de paix, mais comme des garde-fous qui pourraient retarder un conflit jusqu'au « Point X » — le moment où l'équilibre bascule et où une partie conclut que le risque de guerre est inférieur au prix de l'inaction.

- L'interdépendance économique ? L'Europe avant la Première Guerre mondiale était aussi intégrée économiquement que nous le sommes aujourd'hui. D'éminents penseurs soutenaient qu'une grande guerre était impossible car elle serait économiquement suicidaire. Ils avaient tort. Le nationalisme et les ambitions politiques l'ont emporté sur la rationalité.

- La rationalité des élites ? L'histoire regorge d'exemples de dirigeants rationnels prenant des décisions catastrophiques, devenant otages de la « pensée de groupe », de fausses informations ou de leur propre propagande.

- La dissuasion nucléaire ? C'est le seul facteur qualitativement nouveau qui a empêché une guerre directe entre superpuissances. Le concept de destruction mutuelle assurée (MAD) rend une guerre à grande échelle absurde. Mais sa faiblesse réside dans le risque d'erreur de calcul, d'accident ou d'escalade incontrôlée si une partie perdante décide d'utiliser des armes nucléaires tactiques.

Les armes nucléaires ont ajouté une dose massive de peur à l'équation, qui a été jusqu'à présent la garantie la plus fiable. Mais les risques croissants signifient que de plus en plus de scénarios mènent à ce fameux « Point X », où même cette peur pourrait être supplantée par d'autres considérations.

Partie III. Civethica : Un système d'exploitation pour le monde après le « Point X »

Si la civilisation existante, bâtie sur les « idées de profit et de pouvoir », se précipite vers un point de non-retour, le mouvement Civethica ne pourra probablement pas arrêter cette locomotive. Son rôle aujourd'hui n'est pas celui d'un mécanisme de freinage, mais plutôt celui d'une « capsule de sauvetage » portant le code d'un nouveau système d'exploitation nécessaire à ceux qui survivront.

La civilisation comme une expérience ratée

Si l'on considère notre civilisation actuelle comme une grande expérience, son diagnostic, tel qu'énoncé dans le Manifeste, est sombre : « L'homme lui-même devient une matière première et n'est plus capable de comprendre que le point critique de l'existence de sa Maison approche. » Ceci décrit un système qui a perdu sa capacité d'autoconservation. Comme les souris de l'expérience « Univers 25 », il se dirige vers l'effondrement non pas à cause d'ennemis extérieurs, mais à cause d'un épuisement interne du sens.

Dans ce contexte, une guerre mondiale n'est pas la cause de l'effondrement, mais son symptôme final et le plus retentissant. C'est la conclusion logique d'un paradigme où la compétition sans restriction est plus valorisée que la coopération, et où la partie (une nation, une entreprise) est placée au-dessus du tout (la planète, la biosphère).

Un « firmware » pour un nouveau monde

Que se passera-t-il après le « Point X » ? Si l'humanité n'est pas complètement détruite, les survivants se retrouveront dans les ruines non seulement des villes, mais aussi des idéologies. Le nationalisme, le capitalisme prédateur, les ambitions géopolitiques — tout cela sera discrédité, car ce sont ces « idées de profit et de pouvoir » qui ont mené à la catastrophe.

Un vide existentiel apparaîtra. À ce moment, une nouvelle idée fondatrice sera nécessaire. Ce pourrait être le système de valeurs interconnectées de Civethica.

Pourquoi serait-il adapté ?

- Point de départ — la réalité, pas l'idéologie. Le système de valeurs de Civethica ne commence pas par des idées abstraites sur les nations ou les marchés, mais par des faits fondamentaux et indiscutables : notre existence dans le Cosmos, sur une planète fragile, au sein d'une biosphère dépendante. Ce sera le « protocole de couche zéro », compréhensible par tous les survivants.

- Redéfinition du rôle de l'homme. Le Manifeste déclare que l'homme est un « gardien ou un destructeur ». Après que le rôle de « destructeur » aura mené à la catastrophe, la seule voie logique pour la survie sera le rôle de « gardien ». La responsabilité ne deviendra pas un choix moral, mais une condition de survie.

- Nécessité, pas choix. Les principes qui semblent idéalistes aujourd'hui deviendront des nécessités pragmatiques. L'éthique sera le seul moyen de restaurer la confiance. Le développement conscient de la technologie deviendra critique. Et la Culture et la Mémoire se concentreront sur la leçon principale : un monde construit sur l'égoïsme se détruit lui-même.

De la « multipolarité » à l'« unipolarité » de la survie

Le Manifeste affirme : « Il ne peut y avoir qu'un seul pôle ici — le soin et la protection complets de notre Maison commune. » Dans notre monde actuel, cela sonne comme un appel à l'action. Dans un monde après le « Point X », cela deviendra une loi de la physique. Lorsque les ressources sont rares et l'environnement hostile, la compétition toxique mène à une extinction garantie. La seule stratégie gagnante devient la coopération et une saine compétition dans le cadre de normes éthiques communes pour le bien de la survie.

Conclusion

Ainsi, le mouvement Civethica, dans sa forme actuelle, n'est pas une force politique capable d'empêcher la guerre. C'est plutôt un « ordre monastique » qui, à la veille d'un « âge sombre », se consacre à la préservation et à la systématisation du savoir qui sera nécessaire à la « Renaissance » qui suivra.

Il crée un « système d'exploitation » pour l'avenir, basé sur l'amère leçon que le chemin de l'égoïsme et de la division est un chemin vers l'autodestruction. Et le chemin de la co-évolution, du soin de notre Maison et de la préservation de la Vie et de la Raison est le seul qui restera à ceux qui survivront à l'échec de l'ancien monde. Mais, le plus paradoxal, c'est que l'affirmation de ces principes nécessitera également de la force, de sorte que la confrontation du monde moderne ne s'arrête pas dans le futur. Elle prendra simplement d'autres formes.

Des idées ou des objections ?

Discutez de ce concept et d'autres dans notre communauté.

Rejoindre la discussion