Политическая система мира после «точки Х»

Анализ текущего глобального кризиса показывает, что старые парадигмы ведут нас к точке невозврата. Но что, если подготовить для будущего мира новую, более жизнеспособную идеологию? Это задача из сферы практической и политической философии. Речь идет не об абстрактных рассуждениях, а о сознательном проектировании этических и ценностных основ, на которых могло бы возродиться общество после глобального кризиса.

Часть I. Диагноз: Пять трендов, ведущих мир к "точке Х"

Современное политическое состояние мира можно охарактеризовать как период глубокой трансформации и высокой турбулентности. Эпоха, наступившая после окончания Холодной войны с ее относительно понятными правилами, очевидно, завершилась. Мы находимся в процессе формирования нового мирового порядка, и его контуры пока не ясны.

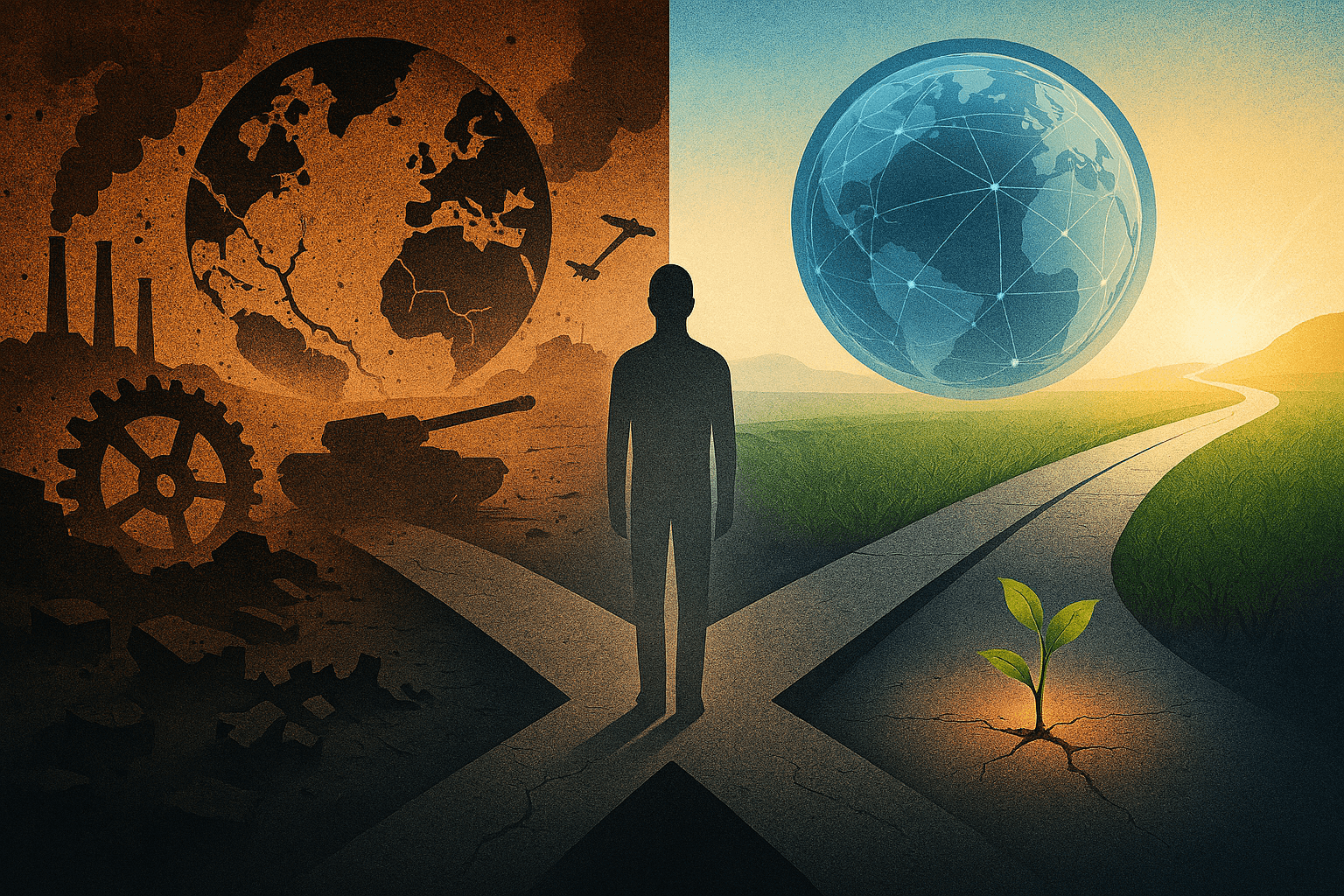

Совокупность текущих тенденций создает сложную и во многом беспрецедентную картину мира, который становится более фрагментированным, агрессивно конкурентным и непредсказуемым. Старый порядок разрушается быстрее, чем создается новый. Более того, совершенно не ясно, на каких принципах будет построен этот будущий мир. Мы находимся в точке бифуркации, где за право определять будущее борются две разнонаправленные силы: условное "Варварство" — с его правом сильного и отказом от сложных систем, и "Цивилизация" — стремящаяся к более высокому уровню кооперации и осознанности.

Рассмотрим пять ключевых векторов, которые ведут нас к критической точке.

- Переход от однополярного мира к многополярности. Безусловное доминирование США ослабевает, а на мировую арену выходят новые центры силы: Китай как экономическая и технологическая сверхдержава, более асертивная Россия и усиливающийся «Глобальный Юг» (Индия, Бразилия, БРИКС). Мир становится более конкурентным, несколько "полюсов" борются за ресурсы и сферы влияния, формируя новую, нестабильную биполярную систему.

- Эрозия глобальных институтов. Институты, созданные после Второй мировой войны для поддержания мира, переживают кризис. Совет Безопасности ООН часто парализован правом вето, правила ВТО игнорируются в угоду торговым войнам, а нормы международного права уступают "праву сильного". Мир становится менее предсказуемым.

- Идеологическая и технологическая конфронтация. На смену глобализации приходит фрагментация. Противостояние условных "демократий" и "автократий", борьба за доминирование в ключевых технологиях (ИИ, 5G, полупроводники) и информационные войны стали новой нормой, создавая риск возникновения несовместимых технологических стандартов ("сплинтернет").

- Рост внутренней поляризации и популизма. Внешняя политика многих стран становится заложницей их внутренних проблем. Глубокий раскол в обществе и рост национализма приводят к тому, что лидеры склонны к рискованным шагам на международной арене для укрепления своего рейтинга. Решения все чаще принимаются под давлением краткосрочных интересов.

- Усиление трансграничных проблем. На фоне этих конфликтов обостряются проблемы, которые требуют максимального международного сотрудничества: изменение климата, риски пандемий, миграционные кризисы. Возникает опасный парадокс: необходимость в сотрудничестве достигает пика в тот момент, когда возможность такого сотрудничества минимальна.

Эти тенденции неизбежно повышают риск глобального конфликта. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что вероятность крупной войны с участием ведущих держав сейчас выше, чем когда-либо со времен Карибского кризиса. И дело не в неизбежности, а в том, что система международных отношений стала опасно хрупкой.

Часть II. Хрупкие предохранители: почему здравый смысл не остановит войну

Несмотря на растущие риски, существуют и мощные сдерживающие факторы: экономическая взаимозависимость, рациональность элит и, конечно, ядерное сдерживание. Однако история учит нас, что логика, экономика и здравый смысл — хрупкие барьеры на пути политической воли, идеологии и человеческих эмоций.

Эти факторы правильнее рассматривать не как гарантию мира, а как предохранители, которые могут отсрочить конфликт до наступления "точки Х" — момента, когда баланс меняется, и одна из сторон приходит к выводу, что риск войны ниже, чем цена бездействия.

- Экономическая взаимозависимость? Европа перед Первой мировой войной была экономически интегрирована не меньше, чем мы сегодня. Ведущие мыслители утверждали, что война невозможна, так как будет экономически самоубийственной. Они ошиблись. Национализм и политические амбиции перевесили рациональность.

- Рациональность элит? История полна примеров, когда рациональные лидеры принимали катастрофические решения, становясь заложниками "группового мышления", ложной информации или собственной пропаганды.

- Ядерное сдерживание? Это единственный качественно новый фактор, предотвращавший прямую войну сверхдержав. Концепция "Гарантированного взаимного уничтожения" (MAD) делает полномасштабную войну бессмысленной. Но ее слабость — в риске просчета, случайности или неконтролируемой эскалации, когда одна из проигрывающих сторон решится на применение тактического ядерного оружия.

Ядерное оружие добавило в уравнение огромную дозу страха, который до сих пор был самым надежным предохранителем. Но повышение рисков заключается именно в том, что все больше сценариев ведут к той самой "точке Х", где даже этот страх может быть перевешен другими соображениями.

Часть III. Civethica: Операционная система для мира после "точки Х"

Если существующая цивилизация, построенная "вокруг идей наживы и власти", несется к точке невозврата, то движение Civethica вряд ли сможет остановить этот локомотив. Его сегодняшняя роль — не тормозной механизм, а скорее "спасательная капсула" с кодом для новой операционной системы, которая понадобится тем, кто выживет.

Цивилизация как неудачный эксперимент

Если рассматривать нашу текущую цивилизацию как один большой эксперимент, то его диагноз, поставленный в Манифесте, неутешителен: "Человек сам превращается в сырье и уже не способен понять, что приближается критическая точка существования его Дома". Это описание системы, потерявшей способность к самосохранению. Она, подобно мышам из эксперимента "Вселенная-25", движется к коллапсу не из-за внешних врагов, а из-за внутреннего исчерпания смысла.

Глобальная война в таком контексте — это не причина коллапса, а его финальный, самый громкий симптом. Это логическое завершение парадигмы, где ничем не ограниченная конкуренция ценится выше сотрудничества, а часть (нация, корпорация) ставится выше целого (планеты, биосферы).

"Прошивка" для нового мира

Что произойдет после "точки Х"? Если человечество не будет уничтожено полностью, выжившие окажутся в руинах не только городов, но и идеологий. Национализм, хищнический капитализм, геополитические амбиции — все это окажется дискредитированным, так как именно эти "идеи наживы и власти" привели к катастрофе.

Возникнет экзистенциальный вакуум. И в этот момент понадобится новая основополагающая идея. Ею может стать взаимосвязанная система ценностей Civethica.

Почему она подойдет?

- Отправная точка — реальность, а не идеология. Система ценностей Civethica начинается не с абстрактных идей о нации или рынке, а с фундаментальных, неоспоримых фактов: нашего существования в Космосе, на хрупкой Планете, в зависимой Биосфере. Это будет "протокол нулевого уровня", понятный всем выжившим.

- Переопределение роли Человека. Манифест говорит, что человек — "хранитель или разрушитель". После того как роль "разрушителя" приведет к катастрофе, роль "хранителя" станет не моральным выбором, а условием выживания.

- Необходимость, а не выбор. Принципы, которые сегодня кажутся идеалистическими, станут прагматической необходимостью. Этика станет единственным способом восстановить доверие. Осознанное развитие технологий станет критически важным. А Культура и Память будут сфокусированы на главном уроке: мир, построенный на эгоизме, разрушает сам себя.

От "многополярности" к "однополюсности" выживания

Манифест утверждает: "Здесь может быть только один полюс – это комплексная забота и защита нашего общего Дома". В нашем текущем мире это звучит как призыв. В мире после "точки Х" это станет законом физики. Когда ресурсы ограничены, а среда враждебна, токсичная конкуренция ведет к гарантированному вымиранию. Единственной выигрышной стратегией становится кооперация и здоровая конкуренция в рамках общих этических норм ради выживания.

Заключение

Таким образом, движение Civethica в его нынешнем виде — это не политическая сила, способная предотвратить войну. Это, скорее, "монастырский орден", который в преддверии "темных веков" занимается сохранением и систематизацией знания, которое понадобится для "Ренессанса" после них.

Оно создает "операционную систему" для будущего, основанную на горьком уроке: путь эгоизма и разделения — это путь к самоуничтожению. А путь к соразвитию, заботе о Доме и сохранению Жизни и Разума — это единственный путь, который останется у тех, кто переживет провал старого мира. Но, самое парадоксальное, для утверждения данных принципов тоже понадобится сила, так что противостояние современного мира в будущем не оканчивается. Оно просто приобретет другие формы.